Eine meiner ersten richtigen Ideen für die Bachelorarbeit, die im nächsten Semester ansteht, war, über Eva Hesse und Francesca Woodman zu schreiben. „Richtig“ im Sinne von: mehr als ein Geistesblitz oder ein flüchtiger Gedanke, schon eine Grundidee, von der ich wusste, dass sie über 60.000 Zeichen tragen würde und mich vor allem sehr interessieren würde. Ich wollte mich mit der Rezeptionsgeschichte der beiden Künstlerinnen auseinandersetzen – also nicht vornehmlich mit ihren Werken, sondern eher damit, wie die Gesellschaft, die Kunstkritik und vor allem die Nachwelt mit den beiden und ihrem Vermächtnis umgegangen ist. Sowohl Hesse als auch Woodman sind jung gestorben und ihnen haftet etwas Tragisches an: Hesse starb an einem Gehirntumor mit 34 Jahren, Woodman verübte mit 22 Jahren Selbstmord. Je länger ich mich mit den beiden Frauen auseinandersetzte, desto mehr hatte ich das Gefühl, dass ihre Werke stets dadurch verschleiert wurden, dass die Künstler a) weiblich waren und b) man immer dieses wohlig-gruselige Gefühl mit ihnen verbindet. Kann man auf die Werke schauen, ohne die Biografie im Hinterkopf zu haben? Soll man das überhaupt? Oder soll man genau das nicht?

Wie wäre es, wenn beide männlich gewesen wären? Woodman setzt ihren als weiblich wahrgenommenen Körper fotografisch in Szene und zwingt uns als Publikum, unsere Wahrnehmung eines weiblichen Körpers zu überprüfen. Wie würden sich ihre Werke anfühlen, wenn ein schmaler, junger Mann sein Verschwinden inszeniert hätte, sein Aufgehen in der Umgebung, sein Nicht-Sichtbar-Sein-Wollen? Ist das überhaupt ein Sujet, das in männlicher Kunst vorkommt? Gibt es männliche und weibliche Kunst? Oder gibt es nur Werke, denen wir weibliche und männliche Klischees einschreiben? Hätte die Kunstkritik im Werk eines männlichen Künstlers den Wunsch nach einem Schutzraum gelesen wie bei Hesse?

Dass ich selbst nicht frei von solchen Gedankengängen bin, habe ich beim Fehlfarben-Podcast über Florine Stettheimer gemerkt. Hat die Künstlerin von mir schon im Vorfeld Bonuspunkte bekommen, weil sie weiblich ist? Mochte ich die Ausstellung, weil sie eine Lebenswirklichzeit nachzeichnet, in der ich mich wiederfinde, oder will ich mich bewusst in ihr wiederfinden? Habe ich mir selbst eine Echokammer und eine Filterblase gebaut?

Ich verwarf die Arbeitsidee wieder, habe aber zum wiederholten Male gemerkt, dass ich mich lieber mit der Rezeption oder dem Umgang mit Kunst befasse als mit der Kunst selbst. Ich werde anscheinend eine Meta-Kunsthistorikerin. (Verdammtes Internet.)

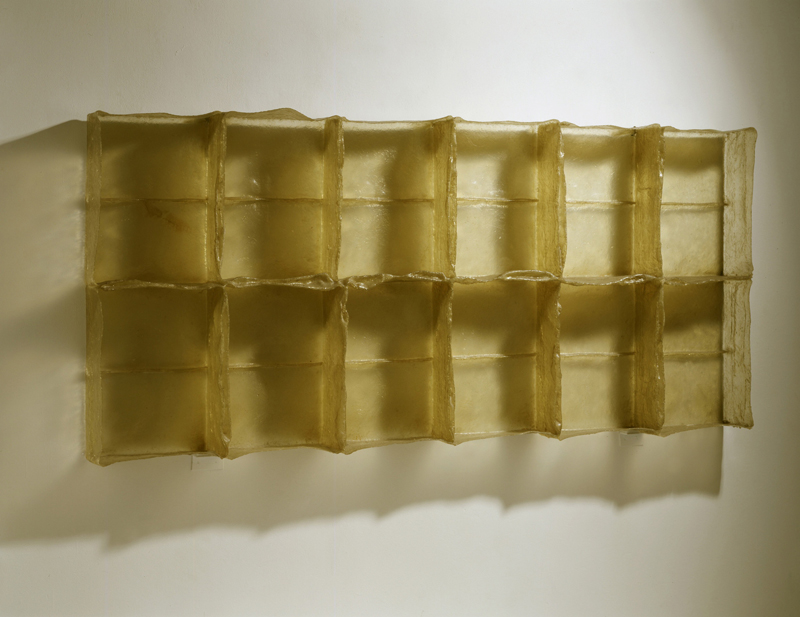

Trotzdem lässt mich Hesse nicht los. In der Pinakothek der Moderne bin ich sehr gerne bei den Minimalisten und immer dann vermisse ich ihren Post-Minimalismus noch mehr. Ich mag an ihren Werken das minimalistische Beharren auf Wiederholung, das Verwenden von modernen Materialien, die Auseinandersetzung mit dem Raum. Aber noch mehr mag ich, dass man an ihren Werken eine menschliche Handschrift wahrnimmt. Natürlich weiß ich, dass Donald Judd seine Metallboxen nicht durch Zauberei übereinander gestapelt hat, sondern vermutlich mit Zollstock und Nägeln, und natürlich weiß ich, dass Dan Flavin seine Leuchtröhren anfassen musste, um sie neben- und übereinander anzuordnen. Aber das sehe ich nicht. Ich sehe kühle Perfektion und das mag ich. Aber noch mehr mag ich die warme Unperfektion Hesses, die geschwungenen Linien in ihren Körpern, das kleine Abweichen von der Präzision, dass aus Geraden Wellen werden und aus Symmetrie ein Ungleichgewicht.

Wahrscheinlich mag ich deshalb auch die Romanik lieber als die Gotik. Die Gotik will mich beeindrucken mit ihrer übermenschlichen Größe, ihrem göttlichen Licht, ihrer (in der Spätgotik) perfekten Wiedergabe des menschlichen Antlitzes in Stein. In der Frühgotik suchten die Bildhauer noch nach dieser Perfektion, wie man zum Beispiel in Chartres sehen kann. Und in der Romanik noch mehr – wobei ich mir immer noch nicht sicher bin, ob eine lebensechte Darstellung überhaupt gewünscht war. Ich will inzwischen glauben: nein, war sie nicht. Ich bin sehr fasziniert von den Kapitellen in St. Lazare und dem Tympanon, das Eva zeigt. Überhaupt nicht perfekt, wenn man „perfekt“ als „naturgetreue Wiedergabe“ ansieht. Aber genau deshalb sehe ich es so gerne.

Überhaupt: sehen. Ich glaube inzwischen, dass mich sowohl mein jahrelanger intensiver Filmkonsum als auch, wer hätte es gedacht, die Arbeit in der Werbung ziemlich gut auf mein Studium vorbereitet haben. Ich habe mir beim Ansehen von Filmen unbewusst ein visuelles Vokabular zusammengebastelt, auf das ich schon in der Werbung zurückgreifen konnte, wenn es um neue Looks für Autokataloge ging, auch wenn das natürlich eher der Job der ArterInnen war. Und ich habe durch die Werbung gelernt, nach dem Besonderen Ausschau zu halten, dem Einzigartigen – ich kann um die Ecke denken, um Dinge zu finden, die bisher niemand vor mir gefunden hat.

Ich merke, dass ich Bildwerke und Skulpturen ähnlich angehe wie ich früher Filme geschaut habe: mit dem inneren Wunsch, begeistert zu werden. Das mag erstmal kein wissenschaftliches Herangehen sein, dieses unkritische „Mach was mit mir“, aber ich behaupte, es wird dem Werk gerecht. Denn kein Bild wurde gemalt, damit ich als Studentin missmutig draufgucke; Bilder wurden gemalt, um zu begeistern, zu faszinieren, aufzuwühlen, zu dokumentieren, zu verführen, sie sollen Emotionen wecken und erst danach vielleicht ein Subjekt für eine kritische Auseinandersetzung sein. Ich will es mir auch gar nicht abgewöhnen, emotional an Dinge heranzugehen. Ich will in eine Kirche gehen und staunend mit offenem Mund in Richtung Chor blicken, ich will in einem Museum fröhlich sein, erstaunt, aufgewühlt, ich will auf Werke unmittelbar und unverfälscht reagieren anstatt sie blasiert unter ein Mikroskop zu schieben. Dann gucke ich mir an, warum ich wie reagiert habe und nähere mich dem Werk so auf eine Weise, wie es sonst niemand kann. Und wenn ich dann durch meine individuelle Reaktion etwas an das Werk herantrage, was vorher noch nicht da war, dann, glaube ich, könnte aus mir eine ganz passable Kunsthistorikerin werden. (Oder ein total emotionales Weichei, das vor jedem Lehmbruck rumflennt. Wir werden sehen.)

Auf keine Filmkritik habe ich so viele Reaktionen bekommen wie auf Scorseses The Aviator von 2005. Die meisten Mails zogen sich an einem Detail hoch, über das ich einen ganzen Absatz lang schreiben musste, weil es mich so fasziniert hat: die rasiermesserexakt geschnittenen Haare von Leonardo di Caprio. Das ist auch das einzige, an das ich mich aus dem Film erinnere, das scheint mich wirklich mitgenommen zu haben. Aber wenn ich mir die Kritik nochmal durchlese, erkenne ich, dass ich schon damals eher auf Bilder als auf Handlung geachtet habe. Und ich muss immer an diese Kritik und an Leos Haare denken, wenn ich in der U-Bahn stehe und Leute angucke.

U2, Mann, höchstens 30, schmal, ca. 1,80 groß, schwarzes Hoodie, graues Jacket darüber, dunkelgraue Jeans — silbergraue, leicht wellige …

— ankegroener (@ankegroener) December 19, 2014

… Haare, 1,5-Tage-Bart, braune Augen, absolut klassisches Profil, gerade, schmale Nase, fein geschwungene Lippen. Totaler #instantcrush.

— ankegroener (@ankegroener) December 19, 2014

Ich sehe gerne das Menschliche in der Kunst, das Unperfekte. Ich lasse mich überwältigen und reagiere erst danach objektiv auf mein subjektives Empfinden. Und weil ich anscheinend nicht genug davon habe, mir Kunst in Museen oder Vorlesungen anzuschauen, sehe ich Menschen inzwischen wie Kunst an. Ich lese in der U-Bahn nicht mehr, ich starre stattdessen Leute an.

Ich gucke so gerne Menschen an, die gar nicht wissen, wie wunderschön sie sind. #ubahnfahren

— ankegroener (@ankegroener) December 20, 2014

Mir fällt immer ein Detail auf, das mich dazu bringt, mir den Rest anzuschauen. Mal ist es eine besondere Statur, ein Mensch, der besonders raumgreifend steht oder, genau das Gegenteil, am liebsten verschwinden möchte wie Francesca Woodman. Ich schaue mir Kleidung an, ihre Farbe, vor allem ihre Stofflichkeit, ich fühle mich bei teuren Mänteln an Tizian erinnert, bei jedem Hijab denke ich an Rogier van der Weyden und ich verfluche Multifunktionsjacken, weil sie keine Stofflichkeit mehr besitzen, sondern aussehen wie Plastik. Ich schaue auf die Wirkung von Menschen, ich achte darauf, ob sie selbst darauf achten, eine Wirkung zu haben oder ob sie selbstvergessen in der Gegend rumstehen, was sie für mich deutlich attraktiver macht. Ich schaue mir Schmuck an, Frisuren, Tücher, Schuhe. Und ich schaue in Gesichter, suche nach Narben, Gesichtsausdrücken, Regungen, die in mir etwas auslösen. Ich sehe den ganzen Tag Perfektion und Unperfektion, Menschliches und von Menschen gemachtes, Kunst und alles, was ich für Kunst halte. Alles passt zusammen, weil ich es passend mache, weil ich es individuell rezipiere und mir danach über diese Rezeption Gedanken mache. Und weil ich keine Arbeit darüber schreibe, ist es ein Blogeintrag geworden.