Es gibt ein Gefühl, das ich bisher nur nach aufwühlenden Kinofilmen oder Opernaufführungen kannte; wenn ich aus dem dunklen Zuschauerraum, in dem ich kurz Teil einer anderen Welt war, wieder hinaustrete und die Realität vor den Kopf geknallt kriege. Das Gefühl, diese Realität sofort wieder von mir wegstoßen, sie von mir abwischen zu wollen in ihrer Hektik, Lautstärke, dummen Nervigkeit. Dieses Gefühl kenne ich jetzt auch nach einem Ausstellungsbesuch.

In der Kunsthalle bzw. der Galerie der Gegenwart läuft noch bis zum 2. März eine Doppelausstellung von Eva Hesse und Gego. Zusätzlich ordnet die dritte Ausstellung Serial Attitudes die beiden Künstlerinnen in ihr zeitliches und künstlerisches Umfeld ein, was den Besuch perfekt macht. Ganz simpel ausgedrückt: Wenn man sich den ersten Stock und die Serial Attitudes anguckt, sieht man sofort, was an Hesse und Gego so besonders ist. Das heißt, man braucht kein Vorwissen und keine drei Semester Kunstgeschichte, sondern nur einen aufmerksamen Blick und ein bisschen Zeit. Wobei ich trotzdem ganz dankbar für die drei Semester Kunstgeschichte war, denn so konnte ich bei Serial Attitudes wieder die ganze Zeit innerlich rumquietschen, kenn’ ich, kenn’ ich, ha! Und weniger quietschig: Kannste dir gleich alles für die Klausuren im Februar über amerikanische Kunst und Ausstellungskonzepte merken.

Ich habe im dritten Stock mit Hesse angefangen. Das erste Objekt, um das ich ewig rumgeschlichen bin, war Accession III (1968), ein Würfel aus Glasfaser, Polyesterharz und Kunststoff, der in einem Raum stand mit Accretion (1968) und Repetition Nineteen III (1968).

Eva Hesse, „Accretion“ (1968), Glasfaser und Polyesterharz, 50 Röhren zu je 147,5 x 6,3 cm, Kröller-Müller Museum, Otterlo/Niederlande.

Foto: Abby Robinson, New York

© The Estate of Eva Hesse. Courtesy Hauser & Wirth

Dass die drei Werke in einem Raum stehen, fand ich sehr schön, denn diese Aufstellung erinnert an die einzige Einzelausstellung, die Eva Hesse in ihrer kurzen Lebenszeit in den USA hatte: In der Fischbach Gallery in New York waren 1968 genau diese Werke ebenfalls in einem Raum versammelt, wenn auch in leicht anderer Anordnung. Aber das ist nur ein nettes Kopfnicken – was viel spannender ist, sind die drei Objekte.

Über Accession III habe ich mich gefreut, weil ich eine Variante, Accession II, schon in einer Vorlesung gesehen hatte. Mal wieder der Gemeinplatz: Bilder und Skulpturen direkt vor der Nase sind was anderes als Bilder und Skulpturen per Powerpoint oder Buch. Ich mochte die Materialität, den Kontrast zwischen den runden, weichen Röhrchen und den klaren, harten Kanten, die sie begrenzen. Noch besser gefallen hat mir allerdings Accretion, das schlicht durch seine Größe beeindruckt. Das sieht man auf dem Detailfoto leider nur im Ansatz, aber die 50 Röhren nehmen eine gesamte Wandlänge ein. Man kann ein, zwei, fünf Meter zurückgehen und das üppige Werk auf sich wirken lassen. Mir hat es gleichzeitig eine positive Verspieltheit als auch eine tiefe Ruhe durch seine Schlichtheit vermittelt. An den beiden Exponaten sieht man auch gut den Unterschied zwischen Hesses Postminimalismus und dem Minimalismus, dem man im ersten Stock begegnet. Wo der Minimalismus meist streng und gerade daherkommt und im Hinterkopf mathematische Formeln oder absolute Symmetrie mit sich rumschleppt, bricht der Postminimalismus hier und da ein Eckchen ab, nimmt es mit den Abständen zwischen den Einzelteilen des Objekts nicht so genau, nutzt weichere Materialien oder sichtbare Handarbeit, kurz: bringt wieder etwas Menschlichkeit in die immer noch klaren Konstrukte.

Das einzige, was an dem Raum ein winziges bisschen gestört hat, war die konsequente Aufmerksamkeit des Wachpersonals. Normalerweise gehen die AufseherInnen netterweise aus den Räumen, wenn man alleine reinkommt oder wenden sich ab, damit man sich nicht so beobachtet fühlt. Das Dumme an diesem Raum – was gleichzeitig das Tolle ist –: Die Exponate sind nicht abgesperrt, kein Seil oder Verglasung stört den unmittelbaren Kontakt zwischen BetrachterIn und Kunst. Das ist wunderbar, bedeutet aber auch, dass die AufseherInnen dafür sorgen müssen, dass man nicht zu nah rangeht. Um mich nicht ganz so doof zu fühlen, habe ich die Dame einfach mal angesprochen, ob sie gerne hier steht oder lieber drüben bei den alten Meistern. Sie meinte freundlich, dass sie die gegenständliche Kunst lieber möge, weil sie „das hier“ alles nicht verstehe. Da ist mir wieder aufgefallen, dass mir mein Studium ein weiteres großes Geschenk gemacht hat: Ich habe mich schon länger davon verabschieden können, irgendwas an der modernen Kunst verstehen zu wollen. Ich kann sie mir inzwischen einfach anschauen, ihre Konzepte würdigen und vor allem gucken, was sie mit mir macht. Meiner Meinung nach ist das die Triebfeder für Kunstgucken: Was passiert mit mir, in mir, wenn ich mich mit einem Objekt konfrontiere? Eigentlich genau das gleiche Motiv wie für einen Besuch im Theater oder der Oper, bei der man ja eh meist die Stücke kennt – und trotzdem sind sie jedesmal anders, und ich komme jedesmal anders aus ihnen heraus.

Eva Hesse, „Repetition Nineteen III“ (1968), Glasfaser und Polyesterharz, 19-teilig, je 48,3 x 27,9 cm (Durchmesser), The Museum of Modern Art, New York.

Foto: The Museum of Modern Art, New York/Scala, Florence

© The Estate of Eva Hesse. Courtesy Hauser & Wirth

Meine liebste Skulptur gibt’s leider nicht als Pressefoto: No title (Seven Poles) von 1970, das einen Raum fast für sich alleine hat. Man kommt in den Raum hinein und hat dementsprechend erstmal eine Perspektive vorgegeben, aus der man sich das Werk betrachtet. Mein Kopf hatte sich bis hierhin brav zurückgehalten mit Interpretationen oder Assoziationen, aber hier klickte sofort was im Hirn und ich bekam die Ansage: Sieht aus wie Beine. Dagegen konnte ich dann auch nichts mehr machen, ging um das Werk herum und bemerkte, dass es sich gefühlt bewegte! Ich konzentrierte mich auf ein „Beinpaar“ und guckte, wie sich die Formation der anderen „Beine“ entwickelte, wenn ich meine Perspektive änderte. Und wo ich zunächst dachte, das sind gelangweilte Menschen, die auf einer Cocktailparty eng beieinander stehen und Smalltalk machen, sah es von der anderen Seite aus wie hektisches Großstadtleben, wo man fast über den Haufen gerannt wird.

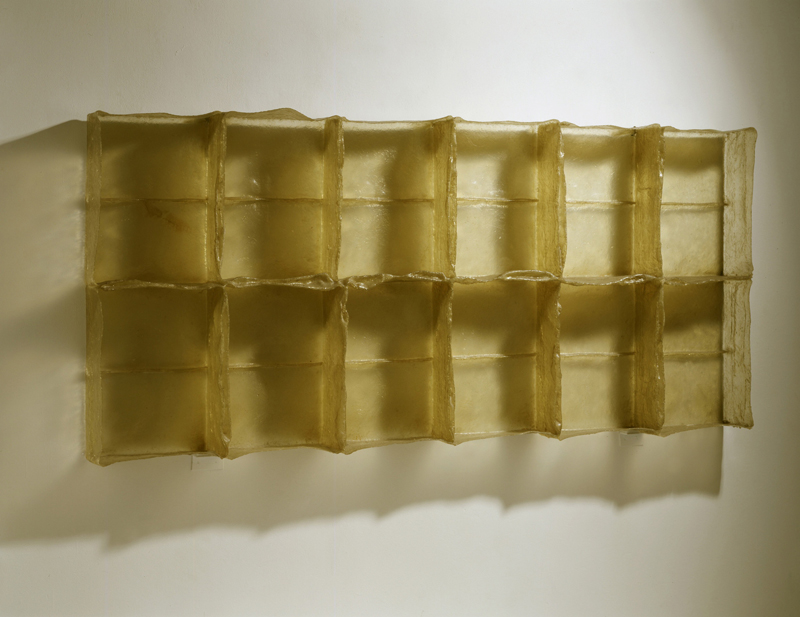

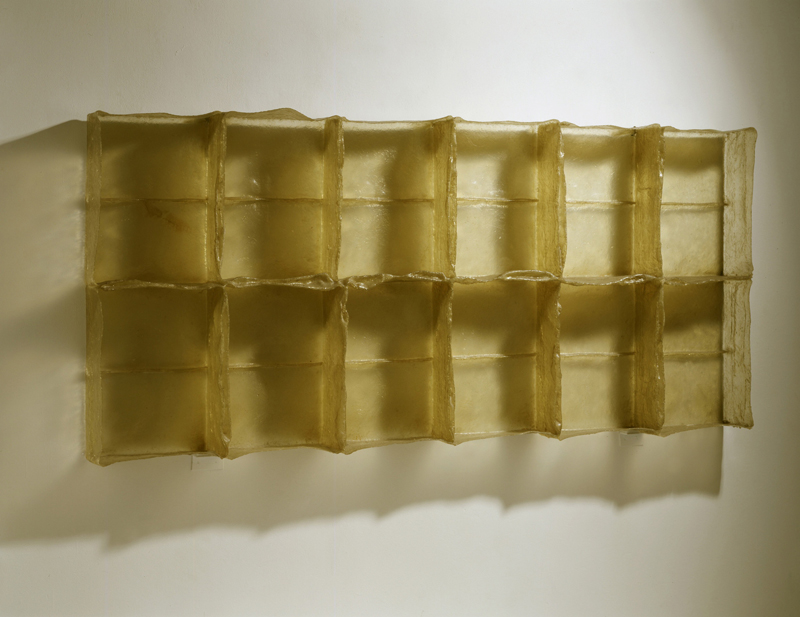

Was mir an Seven Poles noch aufgefallen ist, allerdings eher bedauernd, ist die Fragilität der Exponate. Was Hesse zu Lebzeiten so besonders gemacht hat, nämlich das Benutzen und Verarbeiten von neuen, modernen Materialien, wird ihrem Werk jetzt zum Verhängnis. Es vergilbt und bröselt, der Draht, der die „Beine“ bildet, scheint zu rosten. Ein paar Räume vor den Poles hing ein weiteres Werk, das mich lange fesseln konnte: Sans II, das aus fünf einzelnen Zellkästen besteht, die blöderweise sonst in fünf unterschiedlichen Museen hängen. Hier ist die Skulptur wieder vereint und beeindruckt, genau wie Accretion, durch ihre raumgreifende und raumdefinierende Größe. Durch die fünf unterschiedlichen Aufbewahrungsorte und -umstände ist es unterschiedlich stark nachgedunkelt, was den Zusammenhalt des Werks etwas stört, es aber gleichzeitig nahbarer macht. Es scheint ein Eigenleben entwickelt zu haben, einen Charakter – und man sieht ihm die Vergänglichkeit an. Ehe ich mich allerdings in morbide Gedanken vertiefen konnte, habe ich mich lieber an den Strukturen erfreut. Auch hier kann man die Handarbeit erkennen, die Hesse verrichtet hat, um industriellen Materialien eine emotional fassbare Form zu geben. Die Zellen sind nicht exakt rechtwinklig, sie scheinen auszufasern; die Linie, die ihre Fassung erzeugt, scheint zu vibrieren, es entsteht in der Mitte des Werks fast eine kleine Welle, der ich recht lange mit den Augen gefolgt bin. Genau wie bei Accretion habe ich Ruhe und Besinnung gespürt.

Eva Hesse, „Sans II“ (1968), Glasfaser und Polyesterharz, 96,5 x 218,4 x 15,6 cm (ein Element von fünf), Museum Wiesbaden.

Foto: Ed Restle, Museum Wiesbaden

© The Estate of Eva Hesse. Courtesy Hauser & Wirth

Gego ein Stockwerk tiefer hat hoffentlich etwas beständige Materialien verwendet, jedenfalls sieht das alles etwas zeitloser aus. Ihre Skulpturen bestehen aus Draht, Stahl, Aluminium – eigentlich hartes, kantiges Zeug, aber sie verwandelt es in filigrane Objekte, die wunderschön inszeniert sind. An einer Wand stand ein Zitat von ihr, das die Ausstellung „Line as Object“ gut zusammenfast: „There is no danger to get stuck, because with each line I draw, hundreds more wait to be drawn. That is the circle of knowledge with the ring around; you enlarge the inner circle and the outer one becomes greater without end.“ Den Satz habe ich natürlich sofort auf mich, mein Studium und meinen Wissendurst bezogen. War klar.

Ich habe mich bei ihr sehr auf die Formen konzentriert, die durch das Verbinden von Linien aus Stahl entstehen. Eins ihrer Werke, Tronco N. 5 von 1968, besteht nur aus Dreiecken. Ein paar Meter weiter steht ein anderer Stamm (Tronco 8 von 1977), der sich aber aus unterschiedlichen Formen zusammensetzt. Plötzlich taucht ein Fünfeck auf oder ein Vieleck, das den Blick auf das Innere des Stamms freizugeben scheint, obwohl der ja sowieso nie behindert ist.

Bei Hesse habe ich kaum auf das Umgebungslicht geachtet, hier ist es mir aufgefallen. Die Werke sind teilweise sehr exakt beleuchtet, stehen quasi im Scheinwerferlicht, während der Raum dunkler ist. Das hat mir persönlich sehr gefallen, und auch wenn ich kein Objekt vernünftig fotografiert gekriegt habe – die Raumatmo habe ich einfangen können. (Bei Hesse durfte man nicht fotografieren, in den anderen beiden Stockwerken schon.)

Gego, „Tronco N. 8“/Detail (1977), Stahldraht, Bronze, Metallklammern, 150 x 70 cm, Fundación Gego Collection at the Museum of Fine Arts, Houston.

Der erste Stock mit den vielen Minimalisten ist, wie gesagt, eine wirklich gute Einordnung. Hier erfreute ich mich unter anderem an der Exaktheit von Donald Judd, dessen Boxen ich aus der Pinakothek der Moderne kenne, an den Lichtspielen von Dan Flavin und vor allem an einem Raum, in dem sich zwei Stoffskulpturen von Robert Morris und eine von Franz Erhard Walther versammeln. Die beiden Morris-Werke hängen an den Wänden und sind grau und schwarz, während die weißen Falttaschen von Walther den Boden bedecken. Ich mochte den Kontrast zwischen den beiden Aufbewahrungsorten, also der Wand und dem Boden, einmal klassisch, einmal modern, und das Farbspiel, das sich zwischen den Exponaten ergab.

Ich habe mich außerdem über ein Wiedersehen mit Bill Bollingers Pipe gefreut, das ich (natürlich mal wieder) von einer Folie kenne. In der Vorlesung über Ausstellungskonzepte sprachen wir über die Wundertüte When Attitudes Become Form (Bern 1969), in der unter anderem Morris, Bollinger und Eva Hesse zu sehen waren, wobei Pipe direkt neben Hesses Augment lag, das auch gerade in Hamburg zu sehen ist.

tl;dr

Bitte dringend alle drei Stockwerke angucken. Ich war wissenschaftlich beeindruckt und grönerig verzaubert.